最近の投稿

- 【お知らせ】今日・明日は展示会設営のためおやすみとさせていただきます。 2025年11月20日

- 【お知らせ】本日は定休日です。 2025年11月19日

- 【展示会のお知らせ】田代倫章・鈴木宏美 2人展『Shape / Depth』 2025年11月18日

- 【お知らせ】本日も常設展示で営業いたします。 2025年11月17日

- 【お知らせ】11月の営業日 2025年11月16日

丸山さんは長野県安曇野市に工房を構え、木工作家であるご主人の浩通さんとともに「キトツチ」の屋号で活動されています。

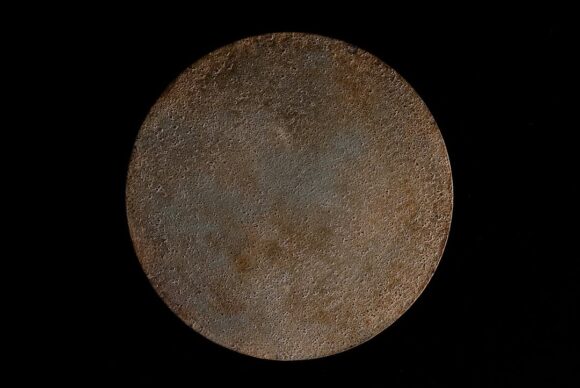

丸山さんの作品は、風化したような質感や独特の朽ちた風合いが魅力です。

日常使いのうつわでありながら、釉薬や化粧土を駆使し、まるで発掘品のようなオブジェとしての存在感を併せ持ちます。

土そのものの魅力をしっかりと感じれる丸山さんの作品。

長野県以外のお店には初めてのお取り扱いとなりますので、関東ではとても珍しいかと思います。

ぜひお手にとってご覧いただきたいです。

<キトツチ 丸山史子 / Fumiko Maruyama>

多くの方に作品をご覧いただき、とても嬉しく思っています。

本日と明日はお休みをいただきますが、展示会は後半も続きます。

作品はまだまだ揃っていますので、ぜひお楽しみにお越しください。

また、オンラインショップでは早水恵一郎・小寺暁洋 2人展『積層と透過』の作品販売が始まっております。

早水さんの和紙作品と小寺さんのガラス作品、それぞれの個性が引き立つ特別なコレクションです。

お時間のある時にぜひご覧ください。

【長浜由起子 個展 『dinner party』】

2024/12/7(土) ~ 12/15(日)

平日 12:00~18:00

土日祝 11:00~18:00

休業日 | 12/10(火), 12/11(水)

作家在廊予定日 | 12/7(土)

<長浜由起子 / Yukiko Nagahama>

1992年 武蔵野美術短期大学 陶磁専攻科卒

陶芸家に師事後、大磯に築窯

2003年 横浜に工房を移す

@yukiko1970 | #長浜由起子

石川県金沢市にて活動されている小寺さん。

小寺さんの作品は、日常使いにぴったりのグラスやプレートから、一輪挿しやオブジェまで多岐にわたります。特筆すべきは、ガラスそのものが持つ魅力を引き出す多彩な表現方法です。

乳白色のガラスは柔らかさと透明感が絶妙に調和し、どんな空間にも温もりを添えます。

一方で、透明ガラスのシリーズはその美しい透明度と洗練されたシンプルさが印象的です。

泡を閉じ込めたガラスでは、光が反射しながら遊ぶような輝きが楽しめます。

これらの作品はそれぞれ異なる個性を持ちながらも、小寺さんならではの繊細な技術とデザインが一貫しています。

小寺さんの作品は型吹きという技法が用いられています。

特に興味深いのは、型そのものを3Dプリンターで制作した意欲的な作品もございます。

これにより、伝統技術に現代の感性が加わり、独自のフォルムとディテールを生み出しています。

作品は光との相性も抜群で、朝のやわらかな日差し、夜の落ち着いた照明、それぞれで異なる表情を見せてくれます。

オンラインショップにはたくさんの作品を掲載しております。

ぜひ日々の生活に取り入れてみてください。

<小寺暁洋 / Akihiro Kotera>

1992年 兵庫県出身

2016年 近畿大学造形芸術専攻 卒業 / 富山ガラス工房制作課勤務

2020年 金沢にて独立

以後、金沢市を中心に製作活動を行う

昨日はたくさんの方にお越しいただき、昨晩開催された料理イベントも大盛況でした。

誠にありがとうございます。

人気の新作、緑色の釉薬を使ったうつわも引き続きご覧いただけます。

また、「長すぎる皿」をはじめとする個性豊かな作品もまだまだ揃っています。

日常に取り入れやすい形や色合いのうつわも多く、じっくり選んでいただける機会です。

本日も11時よりオープンしております。

ぜひお越しくださいませ。

【長浜由起子 個展 『dinner party』】

2024/12/7(土) ~ 12/15(日)

平日 12:00~18:00

土日祝 11:00~18:00

休業日 | 12/10(火), 12/11(水)

作家在廊予定日 | 12/7(土)

<長浜由起子 / Yukiko Nagahama>

1992年 武蔵野美術短期大学 陶磁専攻科卒

陶芸家に師事後、大磯に築窯

2003年 横浜に工房を移す

@yukiko1970 | #長浜由起子

早水さんの作品は、和紙を漉くところから始まります。和紙作りの全工程を自ら行い、木の板などの支持体に漉き上げた和紙を貼り付け、天然染料や漆を重ねて仕上げる「一閑張」という手法を用いています。

この伝統技法を独自に発展させ、菓子器や皿、盆、箱といった普段使いのうつわから、花器やオブジェに至るまで、多様な作品を生み出されています。

漆には砥粉や桜島の火山灰、金属粉などを混ぜ合わせて層を重ねることで、独特の風合いと重厚な見た目を生み出しますが、実際に手に取ると驚くほど軽やか。

漆器と同様、直接食べ物を載せることができる実用性も兼ね備えています。

今回展示されている作品には、さまざまな表情があります。

「拭き漆」の漆そのものの深み、「白蒔地」の落ち着いた質感、「青蒔地」「黒蒔地」の静かな力強さ、金属素材を取り入れた「錫白蒔地」「アルミ蒔地」の鈍い輝き。そして「灰蒔地」は、鹿児島の火山灰を使用した早水さんの地元への想いが感じられる一品です。

これらの作品は、ひとつひとつが重ねられた時間と手間の結晶です。

その存在感は日常の中でこそ映え、使い込むほどに深まる魅力があります。

ぜひ早水さんの作品を通じて、和紙と漆が織りなす世界をじっくりとお楽しみください。

たくさんの作品をオンラインに掲載しております。

普段の生活に取り入れたくなる特別な一品が、きっと見つかるはずです。

<早水恵一郎 / Keiichiro Hayamizu>

鹿児島生まれ / 多摩美術大学卒

岐阜の美濃にて手漉き和紙の工程を学んだ後、地元の鹿児島にて紙漉きを始める。